Léopoldine et Victor HUGO écrivent à leur amie Louise Bertin.

9.500 €

Description

Léopoldine HUGO & Victor HUGO

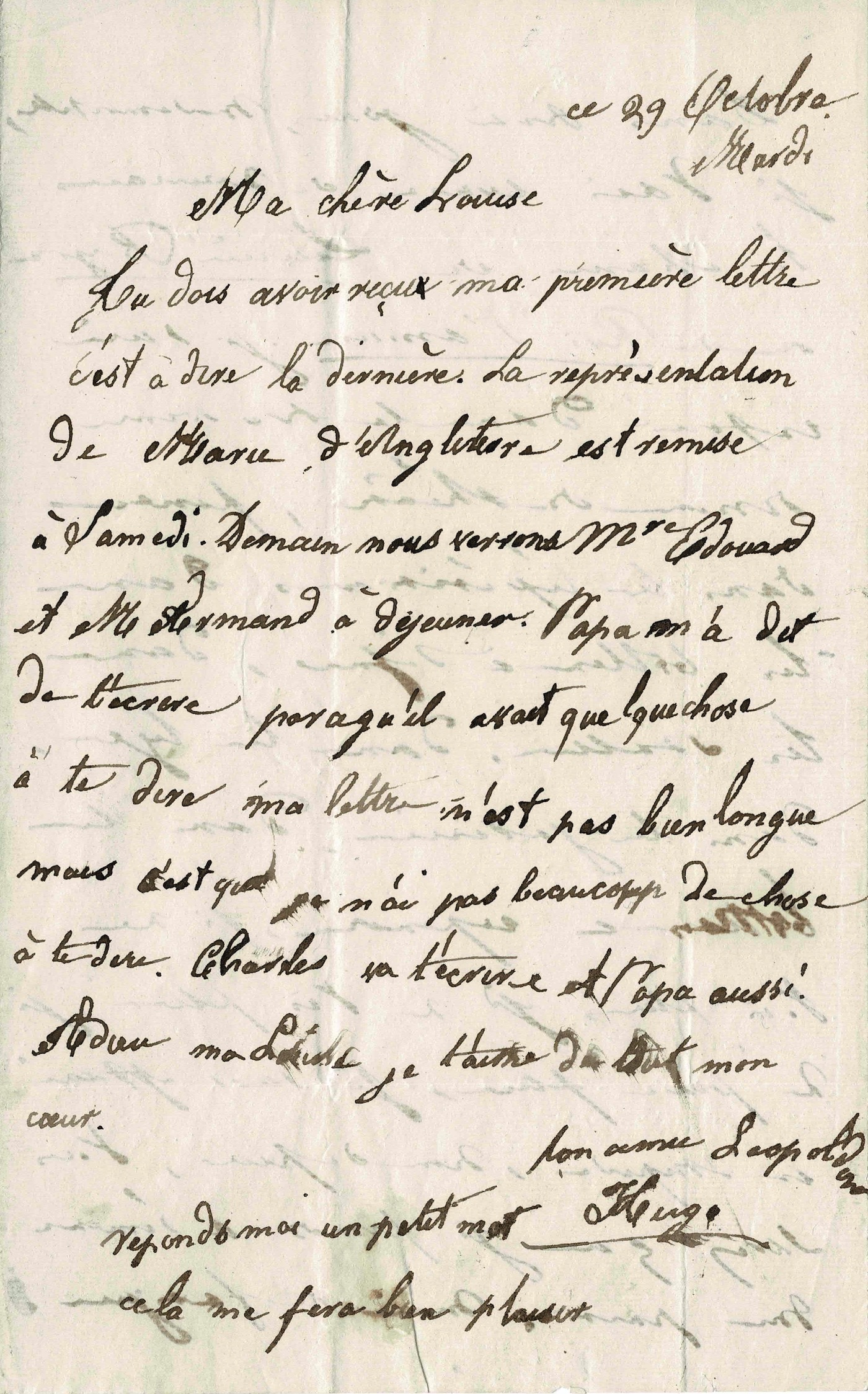

Lettre autographe signée à Louise Bertin.

Quatre pages in-8° rédigées conjointement par Léopoldine et son père Victor Hugo.

[Paris] Mardi 29 octobre 1833.

« Papa m’a dit de t’écrire parce qu’il avait quelque chose à te dire… »

Tendre et émouvante lettre de Victor Hugo co-écrite avec sa fille chérie, Léopoldine.

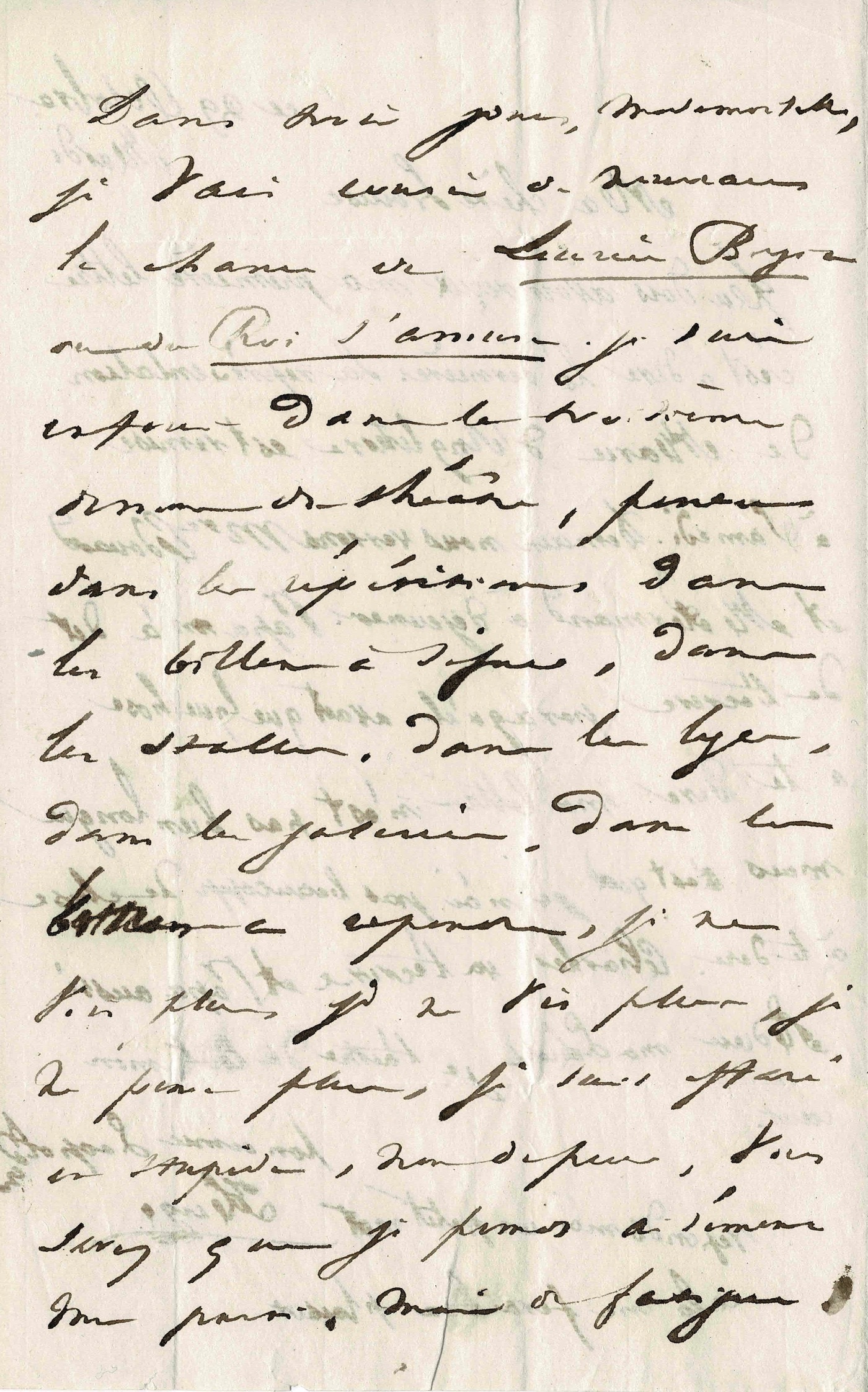

La jeune fille, neuf ans, rédige le premier feuillet d’enfantine manière, puis Victor continue la lettre sur les trois feuillets suivants témoignant du tourbillon qu’il endure compte tenu de la prochaine représentation de sa pièce Marie Tudor. Terminant cette lettre de manière plus apaisée – Il me semble que cela me repose de vous écrire. Il me semble que je me rafraîchis l’esprit… – Victor Hugo promet à Louise Bertin l’un de ses chefs-d’œuvre, Notre-Dame de Paris.

Les lettres de Léopoldine Hugo sont de grande rareté. Par évidence, celles rédigées à deux mains, par le père et sa fille, sont des plus précieuses.

_________________________________________________

« Ma chère Louise, Tu dois avoir reçu ma première lettre c’est-à-dire la dernière. La représentation de Marie d’Angleterre [Marie Tudor, dont la première eut lieu le 6 novembre au théâtre de la Porte-Saint-Martin] est remise à samedi. Demain nous verrons M. Edouard et M. Armand [Edouard et Armand Bertin, les frères de Louise] à déjeuner. Papa m’a dit de t’écrire parce qu’il avait quelque chose à te dire, ma lettre n’est pas bien longue mais c’est que je n’ai pas beaucoup de choses à te dire. Charles va t’écrire et papa aussi. Bon ma Louise, je t’aime de tout mon cœur. Ton amie Léopoldine Hugo. Réponds-moi un petit mot cela me fera bien plaisir. »

« Dans trois jours, mademoiselle, je vais croiser de nouveau le charme de Lucrèce Borgia et du Roi s’amuse. Je suis enfoui dans le troisième dessous du théâtre, perdu dans les répétitions, dans les billets à diffuser, dans les stalles, dans les loges, dans les galeries, dans les billets à répondre, je ne vois plus, je ne vis plus, je ne pense plus, je suis effaré et stupide, non de peur, vous savez que je prends à l’avance mon parti, mais de fatigue.

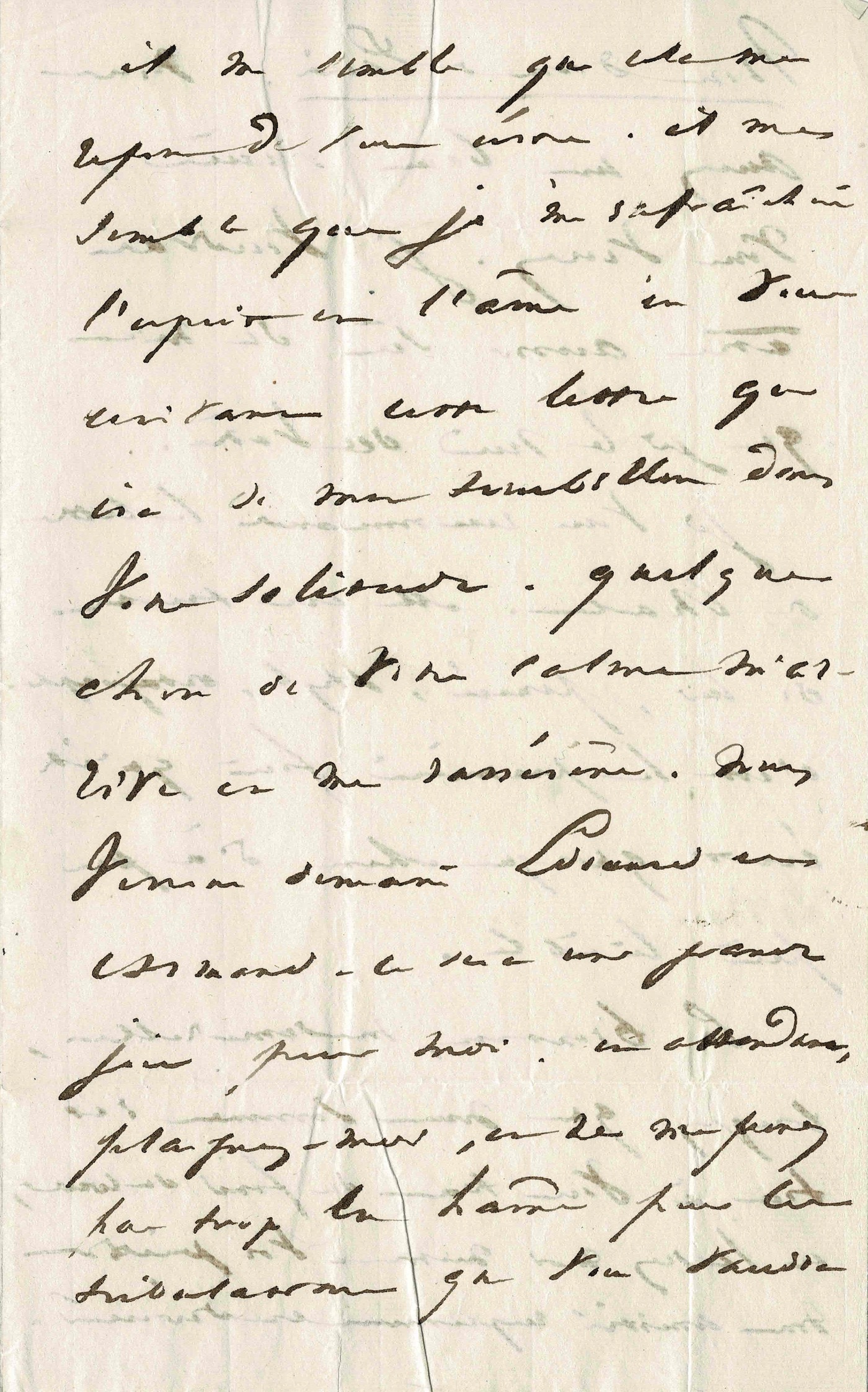

Il me semble que cela me repose de vous écrire. Il me semble que je me rafraîchis l’esprit et l’âme en vous écrivant cette lettre qui ira de mon tourbillon dans votre solitude. Quelque chose de votre calme m’arrive et me rassérène. Nous verrons demain Edouard et Armand, ce sera une grande joie pour moi. En attendant, plaignez-moi, et ne vous pressez pas trop la hâte pour la tribulation qui vous vaudra Notre-Dame de Paris. Vous aurez un beau succès, vous verrez. Je voudrais être aussi sûr du mien que je le suis du vôtre.

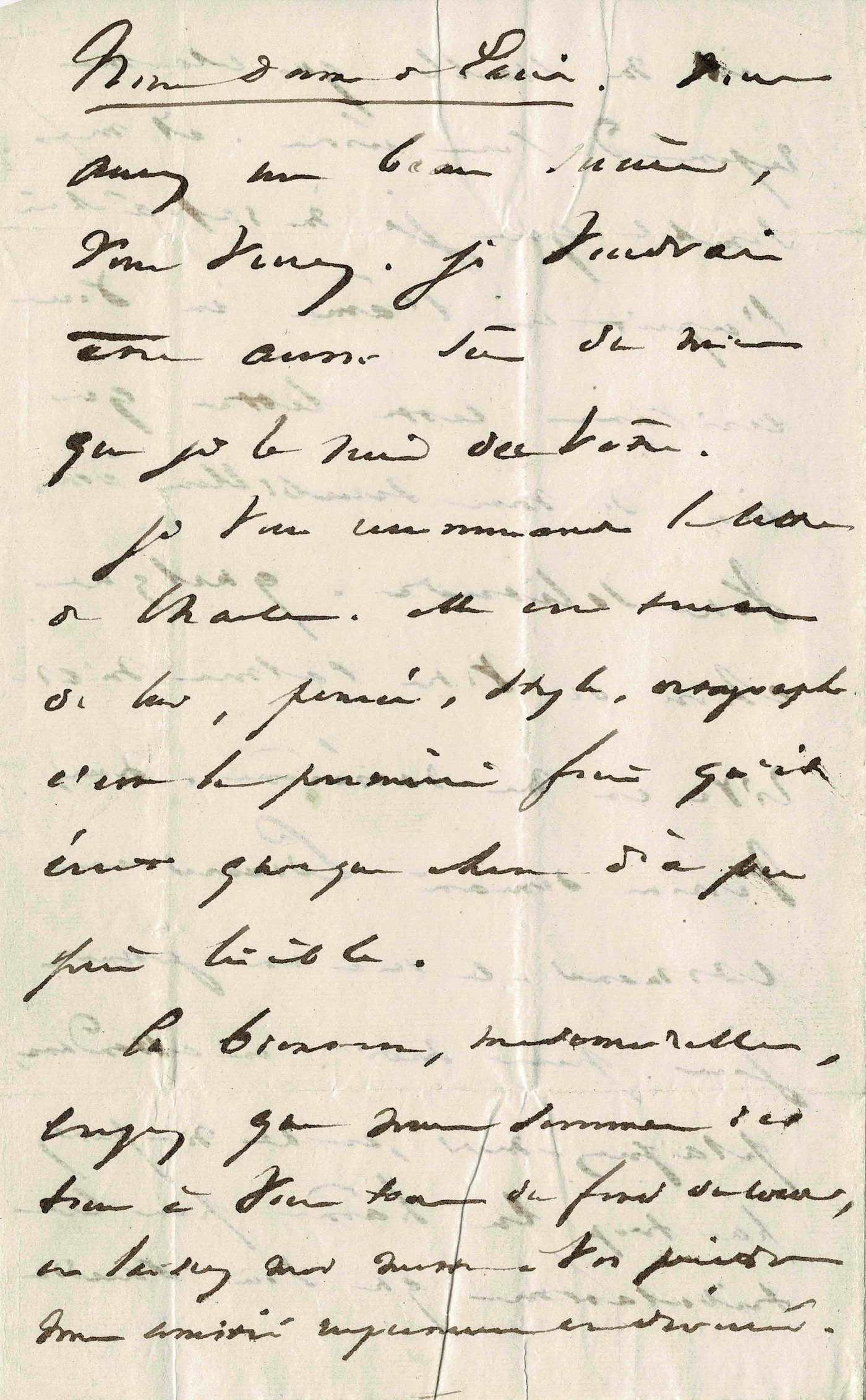

Je vous recommande la lettre de Charles [Charles Hugo, le second fis de Victor, né en 1826]. Elle est toute de lui, pensée, style, orthographe, c’est la première fois qu’il écrit quelque chose d’à peu près lisible (…) Croyez que nous sommes ici tous à vous, tous du fond du cœur, et laissez-moi disposer à vos pieds mon amitié respectueuse et dévouée. »

_________________________________________________

Poétesse et compositrice, amie proche de Victor Hugo, Louise Bertin (1805.1877), est initiée à la musique, dès sa plus tendre enfance, par sa mère pianiste. Son père, Louis François Bertin, directeur du journal des Débats, reconnaît le talent musical de sa fille et l’encourage en lui offrant les leçons des plus grands professeurs.

Souffrant de la poliomyélite, combattant les préjugés misogynes de l’époque, Louise, d’une détermination sans faille, prend le chemin de la composition : Dès ses vingt ans, elle compose deux opéras comiques et un opéra d’après le Faust de Goethe. Esméralda, composé en 1836, pour l’Académie royale de musique, d’après Notre-Dame de Paris, reste son œuvre la plus marquante ; Victor Hugo, lui-même, en rédigea le feuillet.

Femme d’esprit et de courage, elle fut saluée des plus grands, tel Berlioz admiratif de ses talents et de sa persévérance : « Mademoiselle Bertin est l’une des têtes de femmes les plus fortes de notre temps. »

____________

Léopoldine Hugo (1824.1843) est la fille aînée du grand homme. Surnommée Didine, elle fut adorée de son père. Mariée en février 1843 à Charles Vacquerie, le destin frappe six mois plus tard : le 4 septembre, à Villequier, le couple s’embarquent pour une promenade en bateau à voile. Un coup de vent renverse l’embarcation ; Léopoldine, qui ne sait nager, est emportée, tout comme Charles. Elle venait de fêter ses 19 ans.

Hugo, en voyage avec Juliette Drouet, n’apprend le décès de sa fille que le 9 septembre, à Rochefort. Attendant la diligence de La Rochelle dans un café, il parcourt le journal Le Siècle du 6 septembre, qui relatait l’événement : « On m’apporte de la bière et un journal, Le Siècle. J’ai lu. C’est ainsi que j’ai appris que la moitié de ma vie et de mon cœur était morte »

Dans son journal de Juliette Drouet témoigne de manière poignante de l’évènement : « Sur une espèce de grande place, nous voyons écrit en grosse lettre : Café de l’Europe. Nous y entrons. Le café est désert à cette heure de la journée. Il n’y a qu’un jeune homme, à la première table de droite, qui lit un journal et qui fume, vis à vis la dame de comptoir, à gauche. Nous allons nous placer tout à fait dans le fond, presque sous un petit escalier en colimaçon décoré d’une rampe en calicot rouge. Le garçon apporte une bouteille de bière et se retire. Sous une table, en face de nous, il y a plusieurs journaux. Toto en prend un, au hasard, et moi je prends le Charivari. J’avais eu à peine le temps d’en regarder le titre que mon pauvre bien aimé se penche brusquement sur moi et me dit d’une voix étranglée, en me montrant le journal qu’il tient à la main : « voilà qui est horrible ! » Je lève les yeux sur lui : jamais, tant que je vivrai, je n’oublierai l’expression de désespoir sans nom de sa noble figure. Je venais de le voir souriant et heureux et, en moins d’une seconde, sans transition, je le retrouvai foudroyé. Ses pauvres lèvres étaient blanches ; ses beaux yeux regardaient sans voir. Son visage et ses cheveux étaient mouillés de pleurs. Sa pauvre main était serrée contre son cœur, comme pour l’empêcher de sortir de sa poitrine. Je prends l’affreux journal et je lis… »

Hugo ne se remit jamais de ce sort tragique et le souvenir de Léopoldine fut chaque jour en son cœur : « Demain dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps…. »

_________________________________________________